黄斑前膜、黄斑円孔、偽黄斑円孔、分層黄斑円孔、硝子体網膜牽引症候群について、これらはすべて後部硝子体皮質と黄斑部の網膜との接着面が発症に関与する病気です。イラスト交えて記載しました。

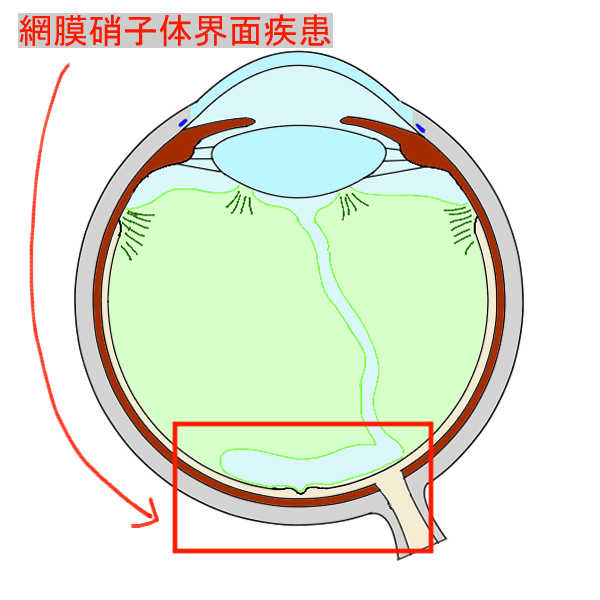

網膜硝子体界面疾患

この疾患群は、後部硝子体皮質(後部硝子体皮質前ポケットの後壁)と黄斑の網膜内層(内境界膜)との間の、

- 癒着の程度

- 癒着の仕方、部位

- 後部硝子体剥離(PVD)の有無

などが微妙に異なり、その違いで分類されそれぞれの疾患名となっています。そのため、各々が似通っていて、完全に独立した疾患として考えるより、どちらともとれるような病態が多々あることから一連の疾患群と考えたほうが理解しやすいです。

後部硝子体剥離(PVD)

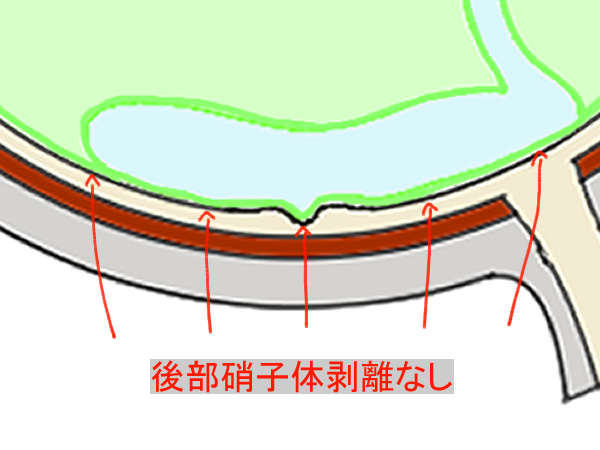

後部硝子体膜(後部硝子体皮質=後部硝子体皮質前ポケットの後壁)と網膜が接着している状態。

一部剥がれていたら部分PVDと言い、視神経乳頭部まで剥がれると完全PVDと言います。

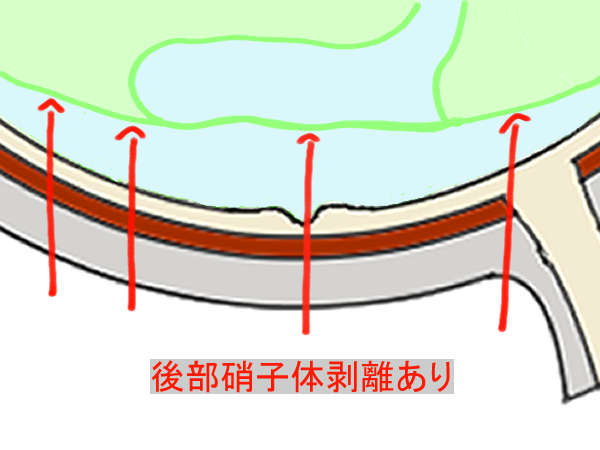

後部硝子体膜がきれいに網膜面から剥がれた状態。イラストでは視神経乳頭部まで剥がれているので、完全PVDです。

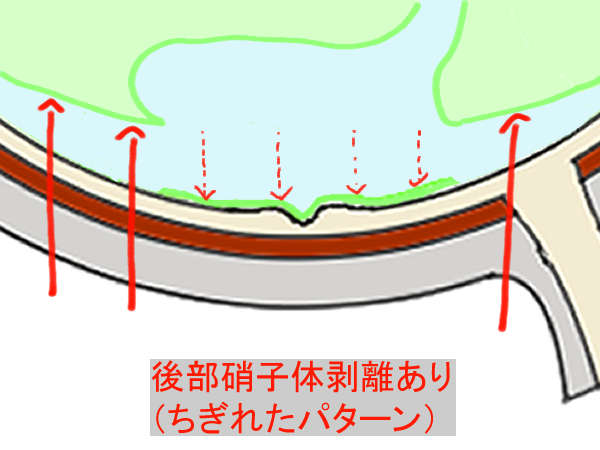

後部硝子体膜は薄い膜のため、PVDのときに途切れて網膜面に残ってしまうパターンがあります。この場合もPVDは起きていると言ってよいです。

手術におけるILM剥離の意味

内境界膜剥離(ILM peeling)は、網膜の最内層で形態維持の役割をする基底膜である内境界膜を剥離することで、網膜の柔軟性を上げるために行われます。

柔軟性をあげることで、「形態的」に黄斑部網膜がより正常に近づくことが期待されて行われます。「機能的」には内境界膜は基底膜であり、視機能には直接は影響しません。

ただし牽引が取れることによって網膜の層が形態的に正常に近づくことで、視機能が改善している可能性もあります。

逆に手術操作によって網膜を傷付けると障害は残りますし、緑内障で網膜内層が菲薄している例ではILM剥離を併用しないなどの考察もされているところです。

いずれにせよ内境界膜は非常に薄い組織(数µm)であり、手術にはそれなりの技術が求められます。

それぞれの疾患たち

それぞれの疾患たちについての考えとイラストを提示します。

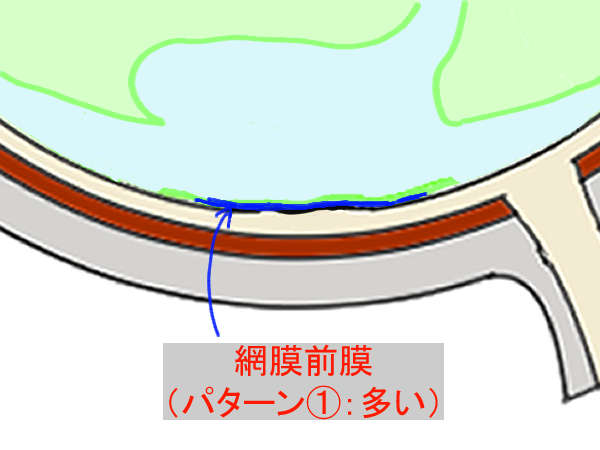

黄斑前膜(ERM)

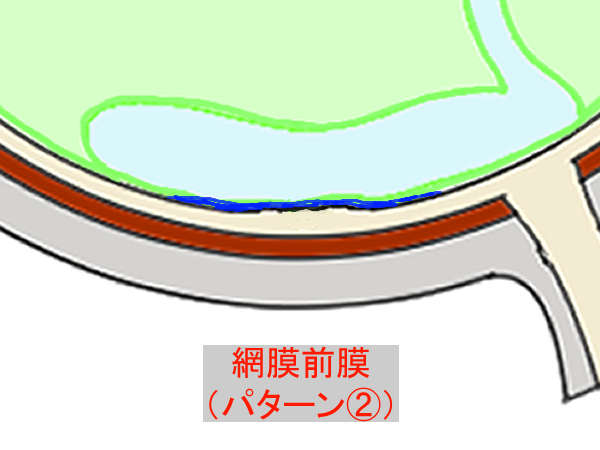

黄斑前膜はPVDが起こっていても起こっていなくても生じますが、PVDが起こっている場合はPVD形成時に後部硝子体皮質が網膜側にちぎれて残存しそこに線維膜が形成されて生じます。PVDが起こっていない場合は網膜硝子体界面上に線維膜が形成されます。

PVDが起こっているタイプのERMのほうが頻度としては多く、PVDが起こっていない状態でのERMは、網膜硝子体面に何らかの影響が出て生じるため、ぶどう膜炎やその他眼内炎症など眼疾患の既往があるケースが多いです。

視機能に影響する黄斑前膜は、基本的に中心窩を含めて黄斑部全体に膜がかかっているので、黄斑部の陥凹は減弱・消失しています。

一般的な網膜前膜のパターン。

このタイプは眼内炎症、糖尿病網膜症、RVOなどの何かしらの眼疾患がある目に多いです。

手術は、PVDが起きていなけれ起こした上で硝子体を切除し、黄斑上の膜(ERM)を剥きます。ILM剥離を併用することが一般的です。

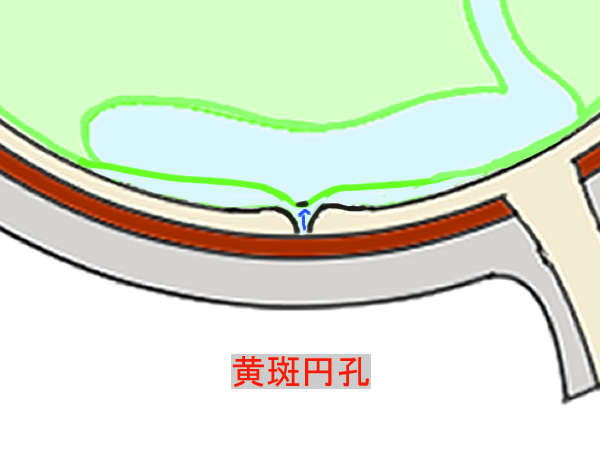

黄斑円孔(MH)

黄斑円孔はPVDが起こる過程で生じます。

黄斑周囲のPVD(perifoveal PVD)が起こったのちに、中心窩への牽引が強くかかることで網膜が外層まで全層性に欠損することで黄斑円孔となります。

特発性が多いですが、炎症など硝子体網膜間の癒着に影響する既往があって、最終的に同様に中心窩に牽引がかかるようなケースでは生じえる(この場合はVMTSのようなベタベタした形態になります)。

他、外傷による衝撃で起こったり、強度近視の網膜分離から生じるタイプもありますが、特発性より難治性です。

手術としては、PVDを作成し硝子体切除を行い、ILM peellingを行い網膜の伸展性を得て、眼内のガス置換、術後腹臥位(下向き頭位)が一般的です。

円孔径が大きく閉鎖が厳しいと思われる場合には、円孔部に組織を埋め込むinverted ILM flap techniqueが行われます。

特発性の場合、発症直後は視神経乳頭部のPVDは起こっていない(完全PVDではない)ことがほとんどであるためPVDを作成する必要がありますが、時間が経った黄斑円孔の場合PVDが完全に起こっていることもしばしばあります。

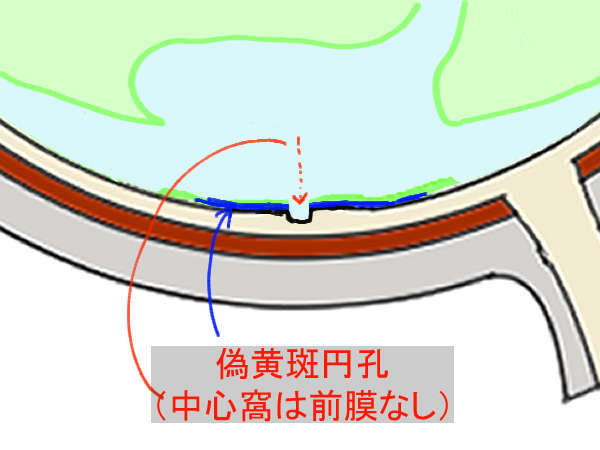

偽黄斑円孔(pMH)

偽黄斑円孔は網膜に円孔は開いておらず、網膜の層構造は保たれています。

黄斑前膜が中心窩にはなく中心窩周囲に形成されることで、中心窩周囲の網膜が牽引され吊り上がり、中心窩のくぼみが強調され、急峻な陥凹となりそれが円孔のように見えているだけです。さらに牽引がかかるとしばしばHenle線維層に嚢胞を生じます。

網膜前膜がPVDあり、なしの両パターンがあるように、こちらも同様です。網膜前膜が中心窩を含んで生じているか、中心窩を含まずその周囲に生じているか、の違いです。

手術は、ERMと同様に行います。すなわち、PVDが起きていなけれ起こした上で硝子体を切除し、黄斑上の膜(ERM)を剥きます。ILM剥離を併用することが一般的です。

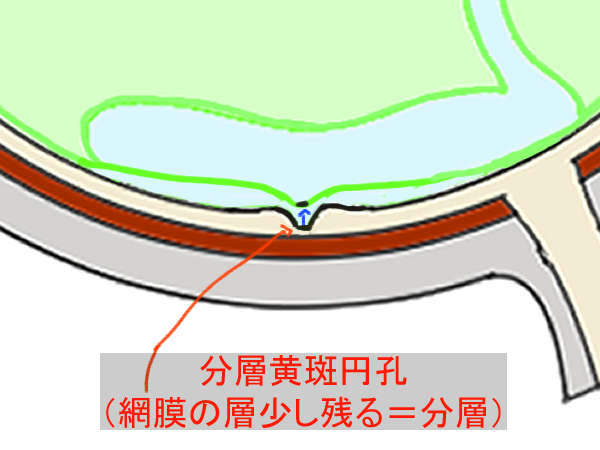

分層黄斑円孔(LMH)

分層黄斑円孔は、全層ではなく部分的に黄斑に円孔がある状態であり、網膜の層構造が一部崩れています。

網膜牽引の有無により、牽引性LMHと変性型LMHに分類されます。

牽引性LMHはERMによって水平方向への牽引がかかり、中心窩網膜に網膜分離、分層円孔を生じます。もしくはPVDが生じる際に全層ではなく分層に円孔があくことでも生じます。

一方、変性型LMHは中心窩に空洞様の変性所見を認め、LHEP(lamellar hole associated epiretinal proliferation)を認めることが多いです。

手術は術前のOCT所見をよく確認し、変性型で空洞の多いLMHでLHEPを認める場合は、LHEPを空洞部に埋め込みテクニックが行われています。

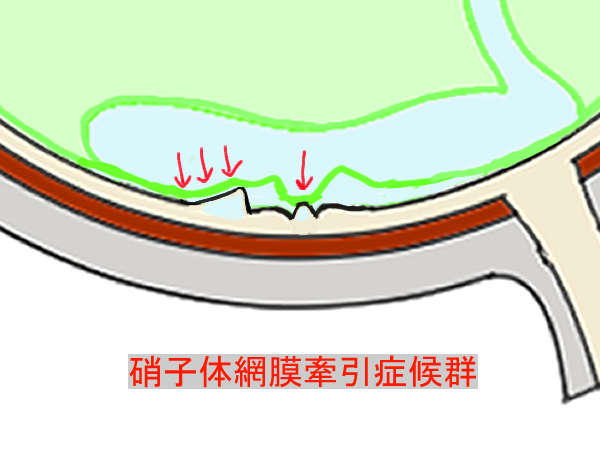

硝子体網膜牽引症候群(VMTS)

VMTSは疾患名として、硝子体による牽引が黄斑部網膜にかかっていることが前提であるため、PVDは起こっていません。

接着面での癒着が強く、網膜は強く牽引され変形し、網膜分離や空洞形成されていることもあります。

後部硝子体皮質が網膜を牽引しているので、完全PVDは起こっていません。

手術では、PVDを作成し硝子体膜による牽引を取ります。網膜の形態的改善を期待してILMを剥離を併用します。

まとめ

- 網膜硝子体界面疾患群は一連の病態である

- 多少の違いで分類しているが、病態や所見がかぶる部分もある

- 治療は硝子体手術、黄斑部の所見により多少の変化を加える

他に網膜の形態的異常はとして「網膜分離」がありますが、これは本記事のように網膜硝子体面の牽引による分離もありますが、一般的には強度近視、後部ぶどう腫の眼軸長延長による後方への網膜伸展に対する相対的な網膜内層の牽引で生じるとされており、やや複雑な病態です。また若年性網膜分離症は近視は関係なく網膜自体の障害によって生じるので、ちょっと話が異なってきます。

コメント